在水资源短缺问题日益突出的今天,海水淡化技术成为缓解淡水供需矛盾的关键手段,而膜技术则是其中的核心支撑。在日常工作中,不少人会将“海水淡化膜”和“反渗透膜”混为一谈,甚至认为二者是同一类产品。这两者既存在紧密联系,又有明确的区别。本文将为您详细介绍海水淡化膜和反渗透膜关系相关内容。

海水淡化膜和反渗透膜的区别

一、概念界定

要明确两者的关系,需要先厘清各自的定义范畴。从概念层面来看,二者属于从属关系,而非等同关系。

反渗透膜是一个通用的技术概念,指的是一种利用反渗透原理制成的薄膜材料。其核心功能是实现液体中不同组分的分离,根据应用场景的不同,可以分为多种类型。其凭借分离效率高、能耗相对较低的优势,已广泛应用于海水淡化、苦咸水脱盐、饮用水净化、工业废水处理等多个领域。

海水淡化膜则是一个针对性更强的应用概念,特指专门用于海水淡化场景的膜材料。由于海水具有高盐度、高渗透压以及含有较多微生物、胶体等杂质的特点,海水淡化膜需要具备更强的抗污染性、耐高压性和化学稳定性。从技术类型来看,市面上绝大多数海水淡化膜都属于反渗透膜的范畴,但并非所有反渗透膜都能用于海水淡化。

简单来说,反渗透膜是“大类”,海水淡化膜是“大类中的一个细分品类”,二者是包含与被包含的关系。

二、核心共性

尽管定位不同,但目前主流的海水淡化膜与常规反渗透膜在核心技术原理上是一致的,均基于反渗透分离技术。

该技术的核心是半透膜的选择透过性。在膜的一侧施加高于溶液渗透压的压力时,溶剂会透过半透膜向压力较低的一侧移动,而溶液中的溶质则被膜截留,从而实现溶剂与溶质的分离。以海水淡化为例,当对海水侧施加约6-8MPa的高压时,海水中的水分子会穿透海水淡化膜,形成淡水,而氯化钠等盐类物质则被截留在膜的另一侧,最终实现海水向淡水的转化。

这种共通的技术原理,使得两者都具备分离效率高、出水水质稳定、操作相对简便等优点,也是二者常常被混淆的重要原因。

三、关键差异

虽然核心原理相同,但受应用场景需求的影响,海水淡化膜与其他类型的反渗透膜在性能指标、应用场景等方面存在明显差异,这些差异也决定了它们不能随意替代使用。

1.性能指标差异

耐高压性:海水的渗透压远高于苦咸水和自来水,因此海水淡化膜需要承受更高的操作压力,通常设计耐压值在6-8MPa,部分极端工况下甚至可达10MPa以上;而用于苦咸水脱盐的反渗透膜耐压值一般在2-4MPa,饮用水净化用反渗透膜耐压值更低,通常在1-2MPa即可满足需求。

脱盐率:海水淡化对脱盐率要求极高,合格的海水淡化膜脱盐率需达到99.5%以上,才能将海水的含盐量从35000mg/L降至500mg/L以下;而苦咸水脱盐膜脱盐率一般在95%-99%,饮用水净化膜则更侧重去除重金属、有机物等杂质,对脱盐率的要求相对宽松。

抗污染性:海水中含有大量微生物、藻类、胶体颗粒以及钙镁离子等,容易造成膜污染和结垢。因此海水淡化膜表面通常采用特殊的抗污染涂层,且膜孔径分布更均匀,能有效减少杂质附着;常规反渗透膜的抗污染设计则根据原水水质调整,针对性相对较弱。

2.应用场景差异

海水淡化膜的专属场景:主要应用于各类海水淡化工程,包括沿海城市的大型海水淡化厂、海岛地区的小型海水淡化设备、远洋船舶的淡水供应系统等。这类场景的核心需求是将高盐度海水转化为可利用的淡水,对膜的耐高压、高脱盐率性能有硬性要求。

反渗透膜的多元场景:除海水淡化外,反渗透膜还广泛应用于苦咸水脱盐、饮用水深度净化、工业纯水制备以及废水资源化利用等场景。不同场景下的反渗透膜,会根据原水水质和出水要求调整性能参数。

3.材质与工艺差异

为满足不同的性能需求,二者在膜材质和制备工艺上也有所区别。目前主流的RO反渗透膜材质均为聚酰胺,但海水淡化膜通常采用更厚的支撑层和更致密的分离层,以增强耐压性和脱盐效果;在制备工艺上,海水淡化膜的成膜精度要求更高,对膜表面的亲水性、光滑度控制更严格,生产成本也远高于常规反渗透膜。

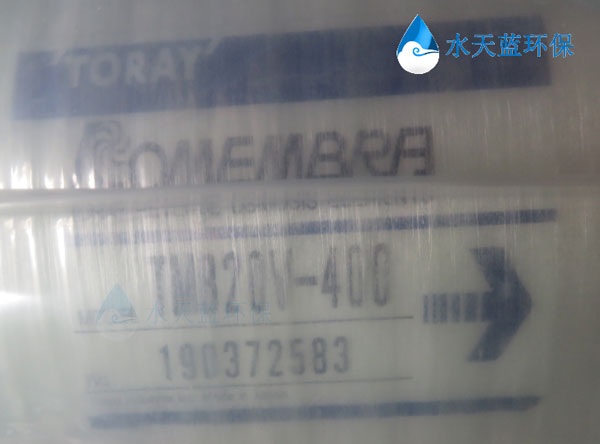

海水淡化膜和反渗透膜并非完全等同,反渗透膜是一个涵盖多种应用场景的通用技术品类,而海水淡化膜是专为高盐度海水处理设计的反渗透膜细分产品,二者是“整体与部分”的从属关系。如果您想了解更多海水淡化膜和反渗透膜的关系相关的资讯,免费领取东丽TM820V-400海水淡化膜技术参数资料,欢迎随时在本网站留言或来电咨询相关资讯!感谢您认真阅读!

本文由水天蓝环保(http://www.stllvmo.com/)原创首发,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!

可能您还想了解: